Silenzi e apparenti sconfitte: dove cercare l’eredità di Francesco

All’indomani della morte di papa Francesco, è forte la tentazione di dare un giudizio sul suo operato facendo una specie di quadro cubista: mettendo, cioè, sullo stesso livello tutto quello che ha fatto o che ha detto, per poi selezionare ciò che ci è piaciuto di più o di meno in base alle nostre simpatie conservatrici o progressiste.

“Conservatrici” o “progressiste”, s’intende, secondo i parametri dell’Occidente laicizzato in cui viviamo.

Per quanto mi riguarda, ho preferito fare qualcosa di diverso ed esaminare la questione a partire da una mia convinzione personale, che probabilmente aveva anche Francesco: la convinzione che oggi l’umanità abbia un bisogno fortissimo del Vangelo e una sete crescente di incontro con la fede cristiana.

Già negli anni ‘60 il Concilio Vaticano II riconosceva che “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi sono anche quelle dei discepoli di Cristo”.

Ma adesso questa sensazione è ancora più diffusa, e, di tanto in tanto, sostenuta dai dati.

Nelle società occidentali la Generazione Z, forse sfinita dalla “piaga sociale della solitudine”, dalla “cultura dell’indifferenza” e dal “materialismo che ci anestetizza”, sta mostrando i primi timidi segni di un ritorno di fiamma della religiosità.

Sulla Cina arrivano dati contrastanti, ma c’è chi pensa che un allentamento della repressione possa renderla in pochi anni il paese con più cristiani al mondo.

Quanto alle società in via di sviluppo, si dividono tra quelle già cristiane da generazioni, quelle dove convivono più culti in precario equilibrio (con i cristiani spesso vittime di feroci offensive) e quelle dove le conversioni sono proibite ma qualcosa si muove sotterraneamente (in Iran si parla di centinaia di migliaia, se non già milioni, di cristiani non dichiarati).

La parte del leone la fanno le chiese protestanti evangeliche, più piccole, agili e attrattive col loro entusiasmo che a volte sfocia nel settarismo. Ma il lento pachiderma cattolico è più capace di resistere nel tempo.

Inoltre è l’unico che, con la sua gerarchia e la sua portata mediatica, è in grado di parlare “a nome del cristianesimo” in mondovisione, offrendone un’immagine più o meno coerente all’operaio buddhista del Vietnam come all’impiegato musulmano dell’Indonesia.

È chiaro che non tutti condividono la mia fiducia nel messaggio cristiano come medicina per i mali dell’attualità. Per molti la questione suonerà tediosa o addirittura molesta.

Ma un giudizio su papa Francesco va dato in questo quadro e con questo ordine di priorità, per il semplice fatto che era questo il quadro in cui Francesco si muoveva ed era questo l’ordine di priorità che lui aveva. “La realtà viene prima dell’idea e il tempo viene prima dello spazio”.

La madre di tutte le riforme

Ed è proprio alla luce di queste considerazioni, e non dell’ideologia progressista occidentale, che va guardata la più grande novità portata da Francesco: l’apertura del dibattito sul ritorno del diaconato femminile.

Un dibattito che, lo ricordiamo, finora non è approdato a nulla. Un “insuccesso” secondo i criteri con cui oggi definiamo il “successo”, e una “sconfitta” di fronte a ciò che siamo abituati a chiamare una “vittoria”.

Ma la Chiesa ha criteri diversi. Quando si muove, deve portarsi dietro con coerenza due millenni di storia, un quinto dell’umanità e 73 libri delle Sacre Scritture.

Non c’è da stupirsi se i suoi passi sono sempre cauti e graduali: quella del “papa monarca” che con un colpo di bacchetta magica può stravolgere ogni cosa a suo capriccio è una caricatura macchiettistica che non ha mai avuto alcun riscontro nei fatti.

Ora, per secoli le donne hanno fatto parte solo del clero regolare (monache e suore). Certo, talvolta in quella veste hanno fatto e disfatto imperi e cambiato il corso della storia, ma nella vita quotidiana dei fedeli i chierici di riferimento (vescovi, preti e diaconi) sono stati, almeno dal tardo Medioevo, solo maschi. In comunità, peraltro, dove spesso le persone più assidue, più operose, più devote e più stimate erano proprio donne.

La Chiesa, dunque, ha un immenso potenziale inespresso: l’accesso al diaconato permetterebbe alle donne, anche a donne sposate e madri, di predicare, di celebrare matrimoni e battesimi, e soprattutto di avere voce in capitolo accanto ai preti nella gestione concreta delle comunità.

Sarebbe una rivoluzione nel modo in cui la Chiesa viene vissuta e percepita. Chi, come me, intende far seguire ai suoi figli un percorso cristiano, si immagina nitidamente la differenza. Per gli altri forse serve un po’ più di fantasia, ma non è impossibile.

Inutile sottolineare l’effetto benefico che questa condivisione del potere con ministranti donne avrebbe su piaghe come la pedofilia nei paesi sviluppati e il concubinato nei paesi africani.

Certo, se dall’ex “terzo mondo” c’è chi si oppone a questa svolta per mentalità patriarcale, nell’ex “primo mondo” c’è chi la ritiene insufficiente e chiede addirittura il pari accesso delle donne al sacerdozio o un ruolo prominente dei fedeli comuni (i “laici”) nella gestione delle comunità, secondo uno spirito più o meno democratico.

In un simile stallo alla messicana, non c’è da stupirsi se i dodici anni di Francesco non sono bastati per fare passi avanti. Ma per la prima volta da almeno un millennio il dossier è sul tavolo.

Se l’avessero detto a una mia bisnonna, non ci avrebbe creduto.

Una visione saggia sull’ambiente

C’è poi una seconda sfida che Francesco ci ha dato gli strumenti per affrontare, anche se è ben lontana dall’essere vinta: quella del cambiamento climatico e del degrado degli ambienti naturali.

La sua Laudato si’ è da un decennio il testo ambientalista più popolare del mondo.

Il suo segreto? Non essere un testo ambientalista, come ce lo immaginiamo in Occidente dai tempi di Al Gore e di Naomi Klein, ma un’enciclica religiosa, che vede nel degrado ambientale l’impronta visibile di un degrado spirituale.

La “cultura dello scarto” ferisce gli umani molto prima e più dolorosamente di quanto non ferisca animali e piante, e la “cura della casa comune” ha come primo scopo quello di restituire piena dignità alla più degna creatura di Dio.

La “ecologia integrale” di Francesco, insomma, è un trionfo dell’umanesimo, e in ciò si contrappone a entrambe le correnti dominanti dell’ambientalismo occidentale: da un lato il panteismo paganeggiante, animato da uno strisciante disprezzo verso l’uomo e da una stanchezza senile verso la civiltà, che è l’essenza dell’ambientalismo radicale di sinistra, dall’altro la venerazione cieca della ricerca e della tecnologia, considerate sufficienti a riorganizzare ingegneristicamente l’ecosistema, con il calcolo egoistico sul lungo periodo come unico movente, che prevale nell’ambientalismo della destra moderata.

Il tutto avendo smentito fin dal primo capitolo, con dati incontrovertibili, chiunque dall’estrema destra neghi del tutto il problema climatico.

Messa in questi termini, la lotta per l’ambiente diventa digeribile anche per i paesi in via di sviluppo, che non sono affatto stanchi della civiltà ma non hanno neanche il lusso di poter fare calcoli egoistici sul lungo periodo.

La Laudato si’, potremmo dire, ha creato un ambientalismo a misura di quell’immensa parte di mondo per la quale i cani non sono bambini (per citare un altro celebre siparietto del papa che nell’Occidente benpensante ha suscitato scandalo).

E anche i frutti di questa scommessa, forse, verranno presto colti.

Le controverse scelte politiche

Ai credenti comuni importa poco o nulla di ciò che il vescovo di Roma pensa sulle crisi politiche contemporanee. Il papa è infallibile in materia di fede e nella misura in cui rispetta i Concili, tanto quanto un matematico è infallibile in materia di matematica e nella misura in cui rispetta gli assiomi. Su tutto il resto, la sua è un’opinione che si può condividere o meno.

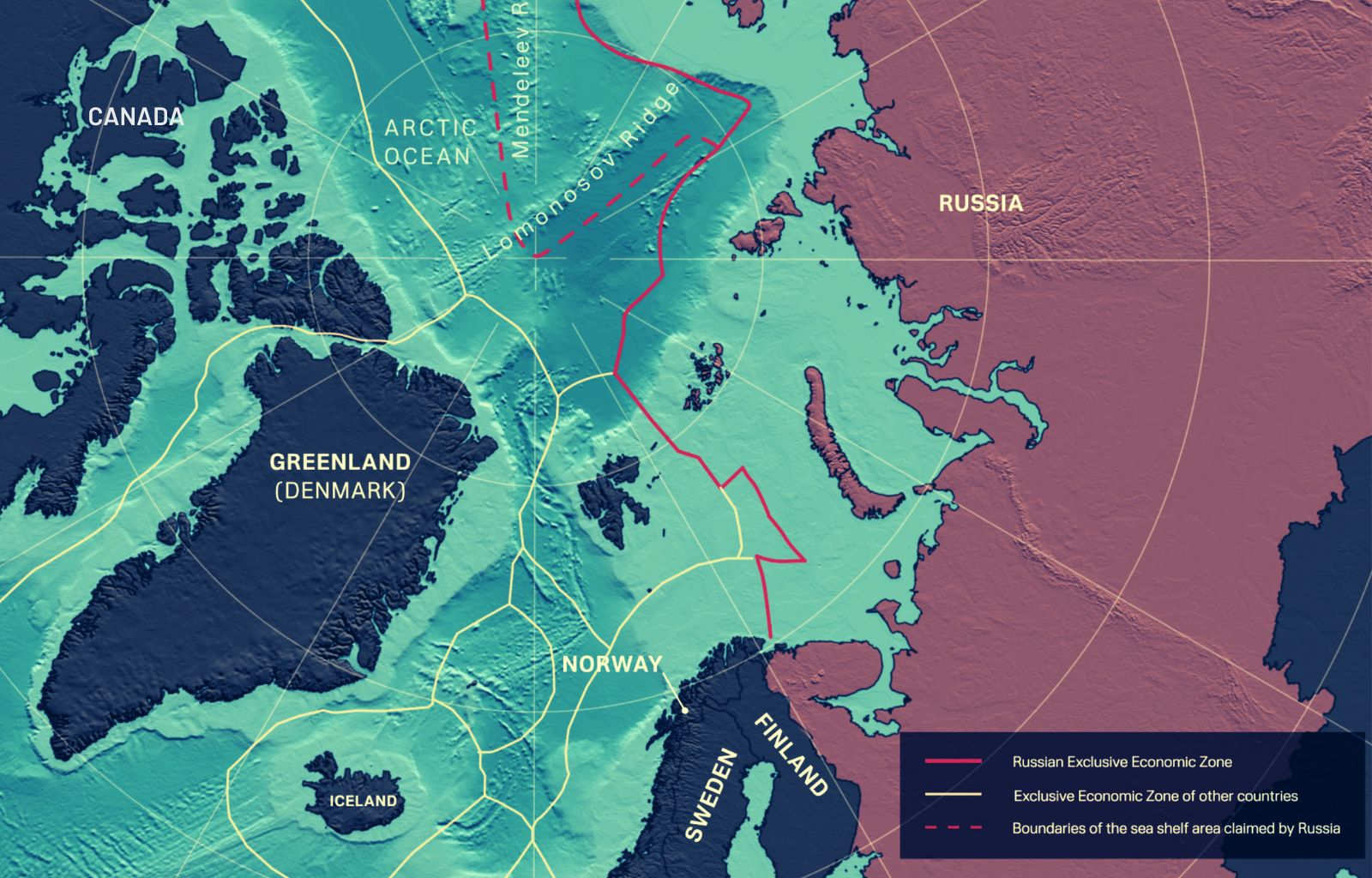

Certo, gli ucraini si sono sentiti traditi dalla cocciuta neutralità di Francesco su un conflitto in cui loro erano indiscutibilmente gli aggrediti, e, peggio ancora, dai suoi sconfinamenti occasionali nella retorica del loro assassino (“La NATO che abbaiava alle porte della Russia”, “Il coraggio di alzare bandiera bianca” eccetera).

Ma questo, e lo dico da fiero sostenitore dell’Ucraina, è dovuto al fatto che la Chiesa ha capito prima e meglio di altri quale fosse la vera posta in gioco del conflitto.

Quando ancora i nostri media cianciavano di Crimea, “russofoni del Donbass”, “espansione della NATO” e altri specchietti per le allodole, la Chiesa già sapeva benissimo che questa era la guerra decisiva per la sopravvivenza o la distruzione dell’ordine mondiale liberale.

L’ordine, cioè, che è nato dalla dissoluzione degli imperi europei secondo valori europei (indipendenza nazionale, preferenza per il governo democratico, libero commercio) cominciando proprio dall’impero spagnolo nelle Americhe e concludendosi in questi anni con l’impero russo.

Ora, Francesco avrà pure avuto qualche rantolo anti-occidentale che gli veniva dalla retorica peronista argentina, ma i suoi successori non cambieranno idea su questa neutralità.

Perché è stato l’Occidente liberale a voltare le spalle al cristianesimo, non viceversa. Proprio nei decenni luminosi che seguirono il Concilio Vaticano II, quando sembrava che l’ordine mondiale liberale e la fede cristiana potessero convivere in pace, è avvenuta la diserzione di massa dalla cristianità nei paesi che sorreggevano quell’ordine.

Come possiamo, noi liberali occidentali, pretendere di avere la moglie ubriaca e la botte piena?

Perché mai la Chiesa dovrebbe esporsi in una crisi bellica così pericolosa (peraltro con effetti concreti irrilevanti) in difesa di un ordine costruito da gente che ormai la ignora o addirittura la attacca?

Lo stesso vale per il dialogo con le autorità dell’Islam, che a tratti ha avuto brutte cadute di stile (Gesù bambino con la kefiah…) e ha fatto sempre storcere il naso ai campioni dei diritti umani. Non parliamo poi dell’accordo con le autorità cinesi.

Ma anche qui: qual era l’alternativa?

Emirati, Arabia Saudita, Egitto, Cina sono paesi dove i convertiti al cristianesimo vengono perseguitati più o meno brutalmente, e dove al momento la sopravvivenza e l’espansione della Chiesa dipendono solo dal beneplacito di quelle autorità.

Inoltre, con rare eccezioni, si tratta di paesi dove l’Occidente non ha potuto (o voluto) esportare alcuna libertà fondamentale, a partire dalla libertà di culto o dalla libertà di matrimonio per le donne, nonostante lunghi decenni di relazioni.

Davvero ci aspettiamo che il papa si metta a fare, peggio e invano, quello che non sono riusciti a fare Bush, Obama e Biden?

Via, siamo seri.

Il regalo silenzioso di Francesco all’Occidente

Un regalo, però, Francesco l’ha fatto al nostro ordine liberale. Un regalo grande.

E non è qualcosa che ha scelto di fare, ma qualcosa che con grande prudenza ha scelto di non fare.

Nei dodici anni che hanno visto l’ascesa travolgente e coordinata dei partiti politici autoritari, fanatici e talvolta apertamente razzisti in tutto l’Occidente, Francesco non ha mai, mai prestato neanche per un minuto la Chiesa cattolica alla loro retorica.

Nessuna alleanza fra Tiktok e altare ha spianato la strada a una nuova Restaurazione.

Di questo gli va dato merito. E, di fronte a questo, credo sia nostro dovere inghiottire tutti i bocconi amari della “Nato che abbaiava”, della “troppa frociaggine”, dei “medici sicari” e dei cani che non sono bambini.

Grazie, Santità.