La “democratura” in America: si avvera la profezia di Tocqueville?

Citare Alexis de Tocqueville e La democrazia in America va molto di moda negli ultimi anni, segnati come sono da un’impennata degli istinti despotici e totalitari nelle nostre società.

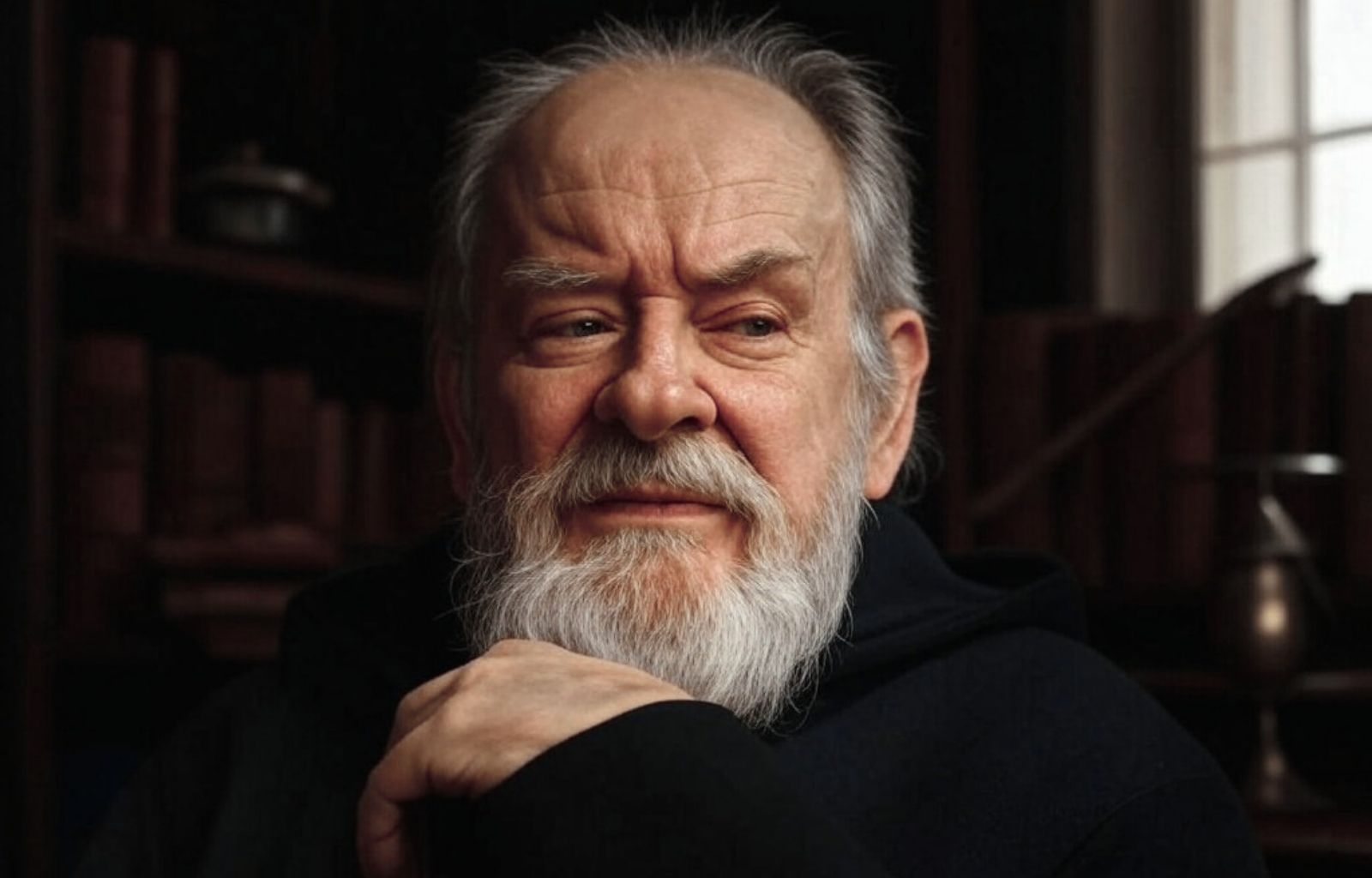

Per chi non conoscesse questo garbato filosofo francese di metà ‘800, riassumiamo le vicende principali della sua vita. Aristocratico, di una casata legata ai Borbone fino al 1830, mal sopportando la monarchia parlamentare degli Orléans se ne andò in missione diplomatica negli Stati Uniti. Lì si convinse che la diffusione dell’eguaglianza e della democrazia fosse ormai il destino inevitabile dell’intera umanità. Ai liberali moderati come lui consigliò di accettare questo fatto compiuto e di ingegnarsi per evitare che dalla stessa eguaglianza e dalla stessa democrazia scaturissero nuove minacce per la libertà umana. Proprio di ciò parlava La democrazia in America, che uscì in due volumi tra il 1835 e il 1840 e divenne subito un bestseller.

Coerente con le proprie idee, Tocqueville partecipò alla rivoluzione del 1848, fu deputato e poi ministro della Seconda Repubblica, cercò invano di ostacolare l’ascesa al potere di Luigi Bonaparte e durante il Secondo Impero finì emarginato dalla vita politica.

“Una servitù ordinata, dolce e piacevole”

Alla Francia, e al mondo, rimase il suo capolavoro filosofico. Questo si concludeva col presagio che potesse arrivare “una nuova specie di oppressione, che non assomiglia a nessuna di quelle esistite in passato”, con “un potere unico, onnipotente, simile a un tutore, ma eletto dai cittadini” che avrebbe imposto “una servitù ordinata, dolce e piacevole, compatibile più di quanto si immagini con molte forme esteriori della libertà”.

Di recente, dopo aver osservato le imprese di Orbán, Lukashenko, Erdogan, Vucić, Ivanishvili e altri autocrati dell’era digitale, i giornalisti hanno inventato un termine che, per quanto brutto, calza bene con ciò che Tocqueville aveva in mente: “democratura”.

E quella di Tocqueville è diventata la classica profezia che rischia di autoavverarsi. Tanto più nel momento in cui Donald Trump in persona, che non è un dittatorello balcanico qualsiasi ma il presidente degli Stati Uniti, sta sferrando un attacco sistematico contro alcuni dei contrappesi che, secondo Tocqueville, permettevano alla democrazia di non degenerare in una nuova tirannia: l’indipendenza dei giudici, l’indipendenza della stampa, l’obbligo di delegare alcuni atti di governo a funzionari non scelti dal Presidente* e, soprattutto, il rispetto delle forme.

Altrettanto forte è la tentazione di rintracciare nell’America di oggi un cedimento dei pilastri culturali che, secondo il filosofo, sorreggevano la democrazia nell’America di allora, come la devozione religiosa e lo studio dei classici.

Ma queste riflessioni hanno senso solo se il pensiero di Tocqueville può aiutarci a spiegare come siamo arrivati fino a qui. Se il vecchio aristocratico avesse solo “indovinato sparando a caso”, infatti, la ricerca delle corrispondenze tra i suoi oracoli del 1840 e la realtà del 2025 si ridurrebbe a una tombolata priva di effetti concreti.

Cerchiamo, dunque, quale sia l’architrave del pensiero di Tocqueville. Con ogni probabilità, è la sua lettura della storia all’insegna della continuità piuttosto che della discontinuità. Ai suoi occhi, le rotture rivoluzionarie non esistono, o, comunque, sono solo apparenti. La mentalità che ha permesso di nascere alla democrazia si era già sviluppata sotto l’assolutismo, e la mentalità che farà nascere la “nuova oppressione” si sta già sviluppando sotto la democrazia. Il vero pericolo per le società democratiche, insomma, non è la reazione dei nostalgici che rimpiangono una tirannia simile a quelle del passato: è un insieme di abitudini e sentimenti che sono il frutto della società democratica stessa.

Le società democratiche, per fare solo un esempio, non trovano scandaloso l’accentramento del potere nelle mani di un solo sovrano (cioè del presidente e del suo governo). Ciò è dovuto da un lato al fatto che il sovrano viene scelto dal popolo, dall’altro alla scomparsa di un ceto nobile animato da passioni come l’onore, la gloria e la gelosia dei propri privilegi, che storicamente era il più restìo a cedere quote di potere.

Un sistema nel quale il sovrano riceve il suo mandato elettorale dai cittadini e poi lo esercita senza nessun freno appare, quindi, come un buon compromesso tra l’abitudine alla libertà e l’abitudine all’accentramento del potere, entrambe tipiche delle democrazie. Se dobbiamo dare retta a Tocqueville, insomma, il tweet di Trump: “Chi difende il suo paese non viola nessuna legge!” incontra molto più consenso in una democrazia di quanto non ne incontrerebbe in una società feudale o a suffragio ristretto.

Ovviamente Tocqueville si rendeva conto che un sistema del genere avrebbe presto trasformato il momento del voto in una pura formalità senza reale concorrenza. Se il presidente-sovrano può agire senza vincoli esterni, gli basta un solo mandato per garantirsi il potere assoluto e trasformare ogni successiva elezione in un’incoronazione. Luigi Bonaparte, con grande dolore del filosofo, fece esattamente questo.

Ma Tocqueville metteva in guardia anche dalla tentazione élitarista di ricostruire a tavolino una “nuova nobiltà”, non più di sangue ma di spirito, per farne la sentinella contro le ambizioni dei presidenti in seno alla democrazia. Decenni di assuefazione all’eguaglianza politica, infatti, rendono la gente comune allergica all’idea che una classe sociale (di qualunque genere essa sia) possa tornare a esercitare un ruolo pubblico di spicco rispetto alle altre. Oggi ci accorgiamo con agio che le proposte come la “patente per votare” o la retorica de “Il voto di questo ignorante vale quanto il mio” suonano non solo odiose, ma anche fuori dalla realtà. La campagna di Kamala Harris ha pagato a caro prezzo questo tipo di spocchia.

Le uniche grandi eccezioni per Tocqueville erano i giudici e i funzionari pubblici, che però, nell’America di allora come in quella di oggi, erano in gran parte elettivi e sottoposti a rotazioni: nulla di simile, insomma, a una casta autoreferenziale e intoccabile. Far apparire queste figure di contrappeso come caste parassite, anzi, è proprio il nocciolo del goffo sforzo propagandistico con il quale Elon Musk sta accompagnando le purghe di massa del suo DOGE (Department Of Government Efficiency).

Certo, l’accentramento del potere negli USA ha il suo contrappeso più robusto nell’esistenza dei 50 singoli stati accanto agli organi federali. E questo contrappeso è l’unico che sembra non crollare, e che forse non può crollare, sotto i colpi dell’offensiva trumpiana. Inoltre è l’unica sede nella quale al momento il Partito Democratico può allestire un minimo di resistenza.

Intendiamoci: anche una parte della sinistra americana, negli ultimi tempi, ha aggredito alcuni capisaldi della democrazia come la libertà di stampa, la libertà di insegnamento, la libertà di ricerca o la selezione per merito. Ha imposto a interi atenei e persino a interi distretti scolastici una rilettura denigrante della storia americana come “genocida”, “suprematista” o “patriarcale” (peraltro mentre si infatuava per una macchina genocida, suprematista e patriarcale vera quale quella di Hamas nella striscia di Gaza). Il doppio desiderio “di venire guidati e di sentirsi liberi”, dal quale per Tocqueville sarebbe sgorgato il nuovo despotismo, si rispecchia nelle affirmative actions della sinistra non meno che nel misticismo carismatico della destra.

“Lo scontro finale per la democrazia americana: due visioni inconciliabili dell’uguaglianza”

Resta il fatto, però, che da parte di Joe Biden non c’è stato alcun tentativo su vasta scala di sostituire ai dipartimenti dello Stato delle corti a lui fedeli, di screditare il potere giudiziario, di calpestare tutte le forme fino al punto di negare l’esistenza dei risultati elettorali a lui sfavorevoli, e di gettare così le basi per trasformare le prossime elezioni in mere incoronazioni. L’ala woke dei democratici ha graffiato più volte lo stato di diritto, ma l’ala MAGA dei repubblicani sta provando direttamente a ucciderlo. In questo scontro finale fra i seguaci di Trump e la costellazione dei contrappesi accumulata in secoli di democrazia statunitense non sappiamo chi vincerà. Sappiamo, però, grazie a Tocqueville, che è uno scontro già previsto da tempo immemorabile, e che non è uno scontro tra la democrazia e i suoi nemici, ma uno scontro tra due diverse visioni della democrazia: una che vede nell’onnipotenza dell’eletto un vantaggio per l’elettore, l’altra che vede nell’onnipotenza del sovrano un pericolo per il cittadino. Due modi diversi di conciliare eguaglianza e libertà, uno dei quali alla fine le distrugge entrambe, mentre l’altro, con mille limiti, le salva.