Non solo Groenladia: la partita per l’Artico è appena iniziata

C’è una nuova faglia geopolitica che attraversa il mondo, e passa tra i ghiacci dell’Artico. Un tempo regione remota e relativamente pacifica, oggi è diventata il teatro di una contesa crescente tra superpotenze, che si giocano il controllo di risorse naturali, nuove rotte commerciali, postazioni militari strategiche. Ma l’Artico non è solo una questione bilaterale tra Russia e Stati Uniti. È una questione europea. E se non ce ne occupiamo con decisione e visione, rischiamo di restare tagliati fuori o, peggio, usati come pedine in un gioco che altri stanno scrivendo.

L’Artico si scalda – letteralmente e politicamente

Il riscaldamento globale sta sciogliendo i ghiacci con una rapidità mai vista. Secondo l’Osservatorio Copernicus, l’Artico europeo è l’area che si scalda più velocemente al mondo. Il ritiro della calotta glaciale rende accessibili immense risorse: si stima che fino al 25% delle riserve mondiali non sfruttate di idrocarburi convenzionali si trovi nell’Artico. Non solo: si aprono nuove rotte marittime, come il Passaggio a Nord-Est lungo le coste siberiane, che riduce drasticamente i tempi di navigazione tra Asia ed Europa.

Ma le conseguenze non sono solo economiche: la rotta più breve per il lancio di missili balistici tra Stati Uniti e Russia passa proprio sull’Artico. Per questo la regione è anche un nodo militare di primaria importanza.

La Russia si prepara, l’Occidente rincorre

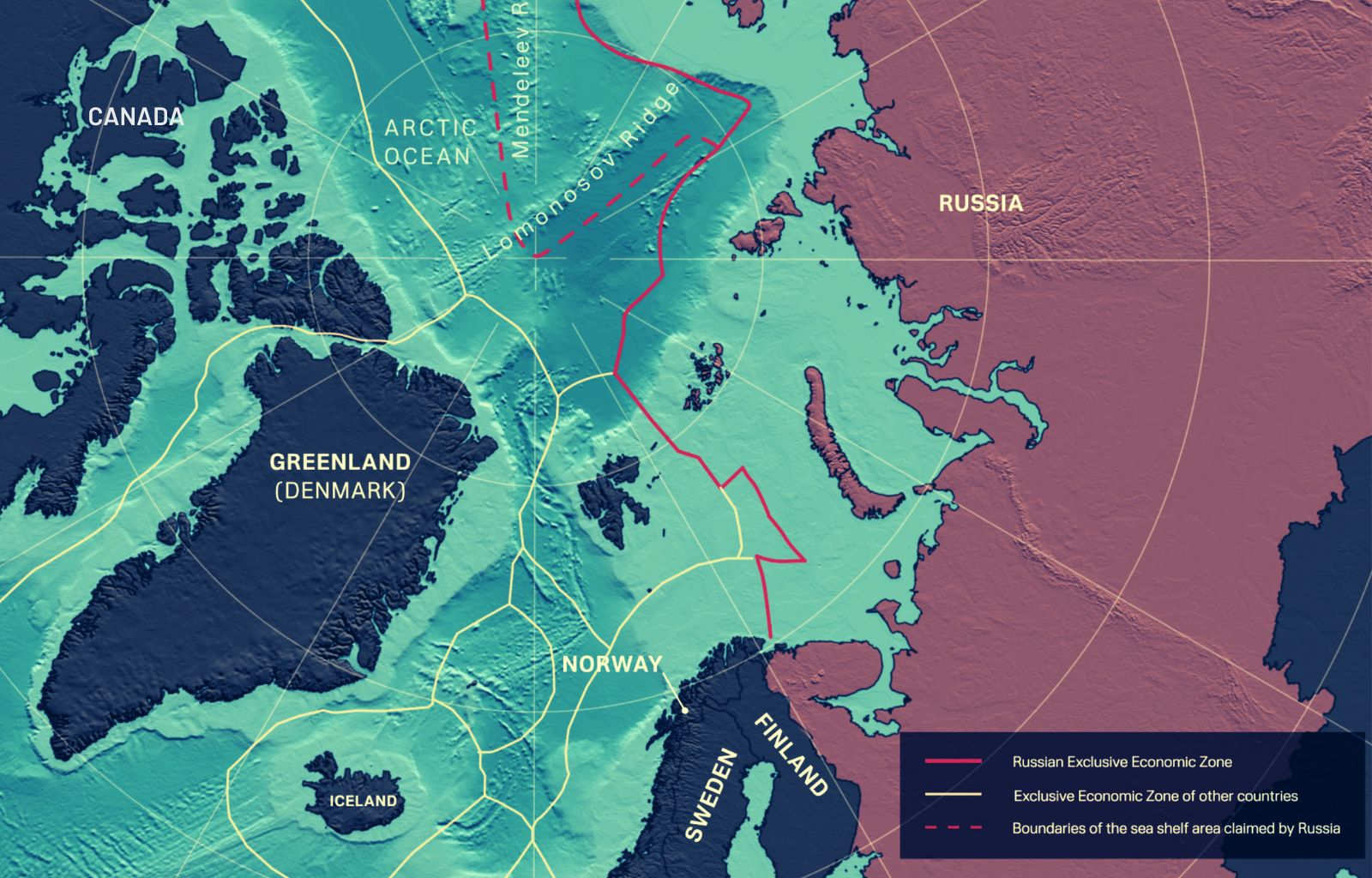

La Russia di Vladimir Putin ha fatto dell’Artico un asse strategico della propria proiezione di potenza. Dal 2021 ha costruito 590 nuove infrastrutture militari nella regione, ha riattivato basi sovietiche, schierato caccia avanzati Su-34 e Su-35, installato radar, missili e sistemi di difesa aerea. Ha messo in mare la più potente flotta rompighiaccio del mondo – 41 unità, di cui 7 a propulsione nucleare – e ha condotto Ocean-2024, la più grande esercitazione militare artica di sempre.

Ha anche violato lo spazio aereo di Paesi scandinavi e nordamericani, disturbato i segnali GPS della NATO, tagliato cavi sottomarini. Mosca controlla già più del 50% della costa artica e trae da questa regione oltre l’80% del suo gas e il 60% del suo petrolio. Secondo il think tank americano CSIS, la militarizzazione dell’Artico da parte della Russia è oggi la più grave minaccia alla sicurezza per gli Stati Uniti.

Il nuovo protagonismo americano (e le provocazioni)

Non stupisce quindi che gli Stati Uniti, sotto la guida di Donald Trump, siano tornati con forza sul dossier artico. Trump ha dichiarato apertamente di voler “possedere” la Groenlandia, considerata essenziale per la sicurezza nazionale e il futuro energetico degli USA. A febbraio, il vicepresidente JD Vance si è recato a sorpresa alla base militare americana di Pituffik (ex Thule), in Groenlandia, dichiarando che “la Danimarca non è stata finora in grado di assicurare la sicurezza dell’isola”.

La risposta danese è arrivata per bocca del ministro degli Esteri Lars Løkke Rasmussen, che ha ricordato l’accordo bilaterale del 1951 tra Danimarca, Groenlandia e USA, che consente un ampliamento della presenza americana, purché nel rispetto della sovranità danese e nel quadro NATO (di cui la Groenlandia è territorio, dunque coperta dall’Articolo 5). Ha anche lanciato una provocazione diplomatica: nel 1945 gli Stati Uniti avevano 17 basi in Groenlandia; oggi, ne rimane solo una con circa 200 uomini. “Se il problema è la sicurezza dell’Artico, risolviamolo insieme”. Come a dire: se invece l’obiettivo è la spartizione del mondo con Putin, allora non ci stiamo.

La Groenlandia sceglie l’Europa

Proprio mentre Vance sbarcava sull’isola, a Nuuk si insediava un nuovo governo di unità nazionale, che ha escluso il partito più radicale e filo-Trump. Il nuovo Primo Ministro, Jens-Frederik Nielsen, ha ribadito che l’indipendenza della Groenlandia da Copenaghen sarà un percorso graduale e responsabile, e ha rifiutato ogni ipotesi di “acquisto” o annessione americana, affermando che il futuro dell’isola è nella cooperazione con l’Europa.

Il segnale è chiaro: la Groenlandia vuole più autodeterminazione, sì, ma non intende sostituire un protettorato con un altro.

Svalbard: un banco di prova per la destabilizzazione russa

Nel frattempo, la Russia sta testando i limiti della tolleranza occidentale su un altro fronte artico: le Svalbard, arcipelago norvegese a 1.000 km da Tromsø, regolato da un trattato del 1920 che ne assegna la sovranità alla Norvegia, ma vieta ogni uso militare.

Mosca ha intensificato provocazioni: funzionari russi sanzionati che arrivano senza autorizzazione, parate del Giorno della Vittoria, bandiere sovietiche piantate nei villaggi abbandonati. Ora accusa Oslo di “militarizzare” l’arcipelago, un’accusa infondata che potrebbe servire come pretesto per un’escalation. Come ha scritto Elizabeth Braw dell’Atlantic Council su Politico.eu: “Quel che accade a Svalbard, non resterà a Svalbard”.

La Svezia si prepara

La Svezia, appena entrata nella NATO, è tra i Paesi europei più attenti a questa evoluzione. Ha reintrodotto la leva militare, ha potenziato i suoi reparti artici, e – come ha riportato il Wall Street Journal – considera la Russia il principale avversario in un eventuale conflitto nel Grande Nord. Il colonnello Mattias Vainionpää ha confermato che la Svezia si sta preparando a essere tra i primi a intervenire in caso di attacco alla Finlandia. Non a caso, 600 soldati svedesi sono stati recentemente dispiegati in Lettonia per la prima missione NATO del Paese, rafforzando il fianco orientale dell’Alleanza. Un segnale forte.

E la Cina?

La Cina osserva e agisce. Non ha accesso diretto all’Artico, ma si è autodefinita “quasi artica” e ha investito enormemente in ricerca polare e infrastrutture. È il principale partner commerciale della Russia nell’Artico e un attore silenzioso ma crescente nella nuova competizione globale.

Fin dai tempi dell’Amministrazione Biden, il Pentagono ha lanciato l’allarme: il legame sino-russo potrebbe creare un blocco antagonista in grado di dominare le nuove rotte artiche e controllare risorse strategiche.

L’Europa deve scegliere l’assertività

E l’Europa? La verità è che, finora, l’Europa ha seguito, ha reagito, ma non ha guidato. Ora è il momento di farlo.

Noi de L’Europeista proponiamo una mossa chiara: offrire alla Groenlandia la creazione di una missione di sicurezza europea, sotto guida danese e francese, con il coinvolgimento di Svezia, Norvegia e Regno Unito. Un contingente che affermi con i fatti che l’Europa c’è, e che se il tema è la sicurezza dell’Artico, siamo pronti a fare la nostra parte. Ma se l’obiettivo è una nuova spartizione del mondo tra Trump e Putin, allora troveranno in Europa una resistenza ferma, strategica e legittima.

La paralisi del multilateralismo e la catastrofe climatica

Tutto ciò sta avvenendo sullo sfondo di una crisi climatica senza precedenti: i ghiacci artici, che si sciolgono a velocità record, non soltanto liberano risorse e aprono rotte, ma accelerano un mutamento globale che richiederebbe una cooperazione internazionale – multilaterale – ormai difficilissima da realizzare.

Il Consiglio Artico – organismo intergovernativo fondato nel 1996 – ha visto progressivamente ridursi la propria capacità operativa in seguito all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Le attività sono oggi sospese o limitate, e il dialogo multilaterale tra gli otto Stati artici (Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Russia, Svezia e Stati Uniti) si è fortemente ridotto. In questo contesto, crescerebbe l’esigenza di sviluppare nuovi strumenti di cooperazione regionale, capaci di includere anche gli osservatori permanenti del Consiglio (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, India, Giappone e Cina), mantenendo al centro la governance condivisa delle rotte e delle risorse, il rispetto del diritto internazionale e la prevenzione delle crisi militari. Una chimera, purtroppo.