Novus Chaos Seclorum: assunti corretti ed esiti folli della Dottrina Trump

Tutto è stato detto, letto e ascoltato, in pochi giorni, sul tema dazi. Ne hanno parlato al telegiornale e ne ha parlato il tassista all’alba (mentre ascoltava Radio Radicale). Cerchiamo appigli, storie e giustificazioni. Ma la partita, come sempre, non è quella che vorrebbe Occam. La faccenda è molto più complessa e non può essere semplificata con una rasoiata.

La storia, quella vera, l’ha raccontata per filo e per segno il Chairman del Council of Economic Advisers del presidente. Non possiamo accertarci che sia quello che Trump ha capito del gioco che sta giocando, ma è quello che i suoi advisor vogliono fargli giocare.

Chi scrive la requisitoria, Stephen Miran, è un economista di Harvard poi passato al settore privato. Non all’altezza del suo mentore Martin Feldstein ma nemmeno un signor nessuno come il falco Peter Navarro. Le sue argomentazioni sono parzialmente condivisibili o, almeno, parzialmente potabili a chi guarda in faccia la realtà. Quel che invece è molto difficile da accettare sono le prescrizioni che Miran propone all’Amministrazione Trump.

Miran parte da un assunto: gli Stati Uniti hanno garantito pace e prosperità al mondo per 80 anni, pagando un prezzo divenuto insostenibile. Lo hanno fatto spendendo trilioni in spese militari e garantendo una moneta di riserva (il dollaro) ai commerci mondiali.

Su questi due punti difficilmente possiamo controbattere. La potenza deterrente dell’ombrello americano ha reso il mondo più pacifico. E ha corroborato la liquidità e affidabilità del dollaro, che ha consentito la prosperità dei commerci anche tra paesi con monete deboli.

Miran non è contestabile nemmeno quando sostiene che per “produrre” i dollari necessari al mondo intero gli Stati Uniti abbiano dovuto tenere in piedi i deficit gemelli per cinque decadi, cioè generare quella domanda di dollari emettendo debito a fronte di un deficit del governo federale e mantenendo un deficit della bilancia commerciale costante. E’ vero anche che questo deficit costante non è tendenzialmente coerente con i modelli macroeconomici. Non lo è perché, appunto, la domanda di dollari e di Treasury americano come titoli di riserva ha drogato la partita.

Da qui in poi, la parte analitica termina e tutto quel che ne segue è una ricostruzione di parte che Miran propone. Consentitemi di andare per punti:

– Miran sostiene che “vivere al di sopra delle proprie possibilità”, in costante deficit, sia stata una scelta forzosamente subita dagli Stati Uniti;

– Miran sostiene che questo mancato aggiustamento della bilancia commerciale (ad esempio attraverso la svalutazione del dollaro) abbia da solo eroso la capacità industriale e manifatturiera americana;

– Miran sostiene che questa situazione abbia contribuito a generare distorsioni che hanno portato a destabilizzazioni quali la Grande Crisi Finanziaria del 2008, di cui sostanzialmente accusa la Cina.

Questo tipo di analisi è abbastanza surreale e intellegibile solo in una visione del mondo vittimistica, modello JD Vance. Gli Stati Uniti hanno deliberatamente scelto di operare sul palco mondiale in questa maniera, di accettare questo approccio al mondo. Inoltre, è evidente che una enorme porzione di quei dollari sono stati reinvestiti nel paese, rendendolo in larga parte la nazione più ricca e florida che abbia mai calcato questa Terra. Gli Stati Uniti di oggi sono ricchi “anche perché”, non “nonostante”.

La parte sconcertante, a mio avviso, inizia quando questa analisi diventa prescrittiva e incontra sulla sua strada le intemperate di Donald Trump. Miran non ha alcuna affinità apparente con quella che alcuni analisti sostengono essere una strategia di “ridimensionamento strategico” americano iniziata da Obama e proseguita negli anni a venire. La sua analisi spinge verso un nuovo secolo di dominazione, ma a costi ridotti.

Tutta la retorica politica qui è sul burden sharing, la condivisione del fardello dei costi. La certezza di Miran è che dazi o altre forme di tassazione degli altri paesi (fino al fantomatico “assegno al Tesoro americano del singolo governo”) siano una scelta conveniente per tutti. Qui di nuovo l’economista assume che:

– la semplice manovra dazi-ricatti alle multinazionali possa ricostruire le catene del valore e la manifattura negli Stati Uniti, nonostante questo avvenga ovunque a prescindere;

– la maggior parte delle controparti abbia un export totalmente impossibilitato a trovare altri sbocchi e sia totalmente impossibilitata a costruire un mercato interno, quindi mantenga il vantaggio a “pagare per fare affari” con gli Usa;

– non ci siano alternative al dollaro per i commerci mondiali e per asset di riserva.

Grazie a questo e agli introiti derivanti da queste manovre, si potrebbero abbassare le tasse e ridurre il deficit, garantendo altri decenni di dominazione e prosperità.

Tutto questo è assurdo.

L’erosione della base manifatturiera è un fatto in tutti i paesi occidentali e nessuna manovra di dazi può magicamente risolvere questo problema. Ricostruire catene del valore totalmente “home based” contraddice qualsiasi teoria sull’efficienza economica. Certo ci sono rischi strategici a essere dipendenti da altri, che non possono però che aumentare se ti metti tutti contro.

La maggior parte dei paesi che hanno surplus enormi possono anche doverli mantenere nel breve, ma cercheranno comunque di cambiare nel medio termine la loro formula economica, non avendo più in una America che ricatta un partner affdabile.

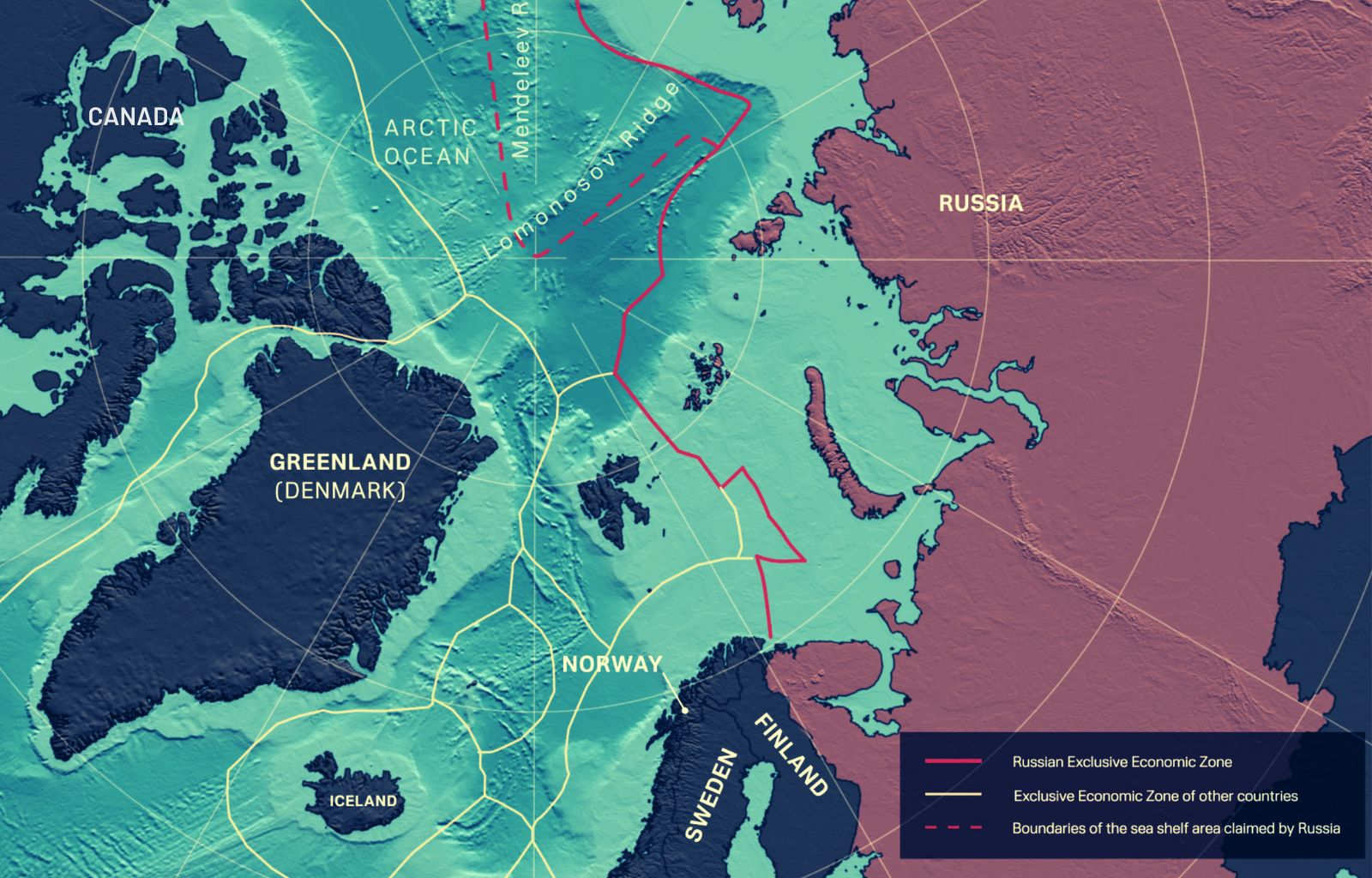

Tutto il vecchio Terzo Mondo, e l’Europa stessa, stanno facendo di tutto per risolvere il problema della moneta di riserva e transazione. Generando uno shock internazionale, l’altro giorno la Cina ha lanciato il digital Renminbi, una moneta digitale in grado di (almeno teoricamente) far fuori Swift, il sistema di pagamenti americano che ha, congiuntamente al dollaro, generato un potere esorbitante degli Stati Uniti anche in tema di sanzioni. I Brics paventano una loro moneta, l’euro digitale è in gestazione, nessuno si fiderà più.

Tra l’altro, in tutto questo Miran auspica più commesse per la difesa americana (come ulteriore “dazio” da pagare) e paventa la stessa proiezione militare immutata. Una aspettativa che cozza totalmente con il venir meno dell’affidabilità geopolitica e geostrategica americana, ormai totalmente distrutta in un solo trimestre di presidenza Trump.

Gli Stati Uniti hanno approfittato enormemente della loro posizione dominante per oltre 80 anni. Hanno costruito la più grande posizione militare, finanziaria ed economica che il mondo abbia mai conosciuto.

In un momento cruciale della storia, in un cambio di paradigma totale, sono l’unica grande potenza o paese industrializzato ad avere una prospettiva demografica stabile. Governano la tecnologia come nessun altro. Il loro più grande rivale geostrategico, la Cina, dimezzerà la sua popolazione in 70 anni. Un aggiustamento micidiale.

La forza della storia spinge in funzione centrifuga rispetto al centro di gravità americano. A prescindere da cosa succeda alla Casa Bianca. Le carte però, a mio avviso, sono (o erano) ancora in mano a Washington. Ma la democrazia americana ha scelto il pensiero magico: castigare chi già voleva autonomia dal dominio a stelle e strisce, ipotizzando di ottenerne sudditanza e obbedienza.

Quando si gioca con l’hard power non contano più le carte, conta la percepita inaffidabilità e imprevedibilità della controparte. Che porterà tutti a scappare.

La domanda è: cosa farà l’Europa? Cosa deve fare l’Europa? Tutto, e niente di nuovo.

Quello che già avrebbe dovuto fare. Smettere di essere suddita, iniziare ad essere partner alla pari e affidabile. E gigante geopolitico.

L’euro ha bisogno della sua variante digitale, del suo clearing system internazionale in grado di garantire rapidità e affidabilità, il suo mercato ampio di titoli comuni che fungano da riserva, un esercito che protegga e difenda quella moneta, accordi di libero scambio efficaci sia internamente che esternamente, un rapporto con la Cina più sano.

La partita è per i prossimi 50 anni, non per i prossimi 10. Non esistono quindi obiettivi troppo ambiziosi.